Das Haus der jüdischen Familie Hoffmann

Raiffeissenstraße 16, 26180 Rastede

Die jüdische Familie Hoffmann

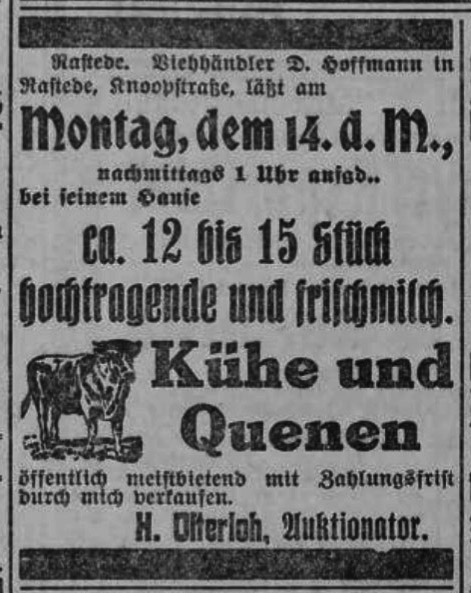

Die jüdische Familie Hoffmann bestand aus dem Ehepaar David und Selma (geborene Polak) sowie den vier gemeinsamen Kindern Arend, Siegfried, Carla und Hermann. Die Familie wohnte in der Knoopstraße 120 (heute Raiffeisenstraße 16). David Hoffmann und seine Söhne waren Viehhändler. Seine Frau Selma war die Schwester von Sophie de Levie, die mit ihrer Familie in der Bahnhoftstraße wohnte. Selma Hoffmann verstarb im Mai 1933 eines natürlichen Todes.

David Hoffmann

- Geburtsdatum: 24. Februar 1877

- Geburtsort: Aurich

- Beruf: Viehhändler

- verheiratet mit: Selma Hoffman, geb. Polak; seit Mai 1933 verwitwet

- Kinder: Arend, Carla, Siegfried und Hermann Hoffmann

- Todesdatum: Dezember 1942

- Todesort: Ghetto Minsk (Belarus)

Selma Hoffmann, geb. Polak

- Geburtsdatum: 16. März 1873

- Geburtsort: Westerstede

- verheiratet mit: David Hoffmann

- Kinder: Arend, Carla, Siegfried und Hermann Hoffmann

- Schwester von: Sophie de Levie, geb. Polak

- Todesdatum: am 11. Mai 1933 eines natürlichen Todes gestorben

- Todesort: Rastede

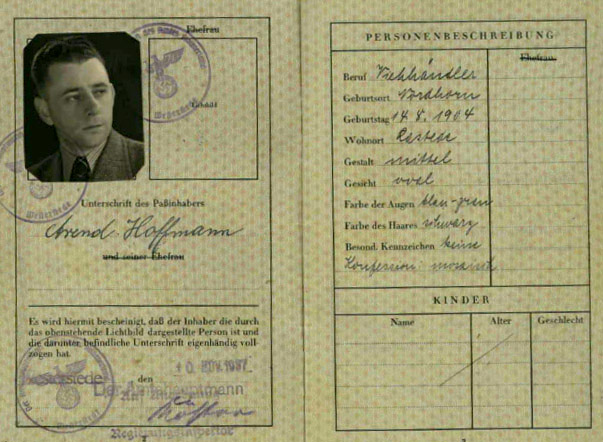

Arend Hoffmann

- Geburtsdatum: 14. August 1904

- Geburtsort: Nordhorn

- Beruf: Viehhändler

- Eltern: David und Selma Hoffmann

- Todesdatum: 28. Juli 1972

- Todesort: Adelaide, South Australia

Siegfried Hoffmann

- Geburtsdatum: 2. Februar 1906

- Geburtsort: Rastede

- Beruf: Viehhändler

- Eltern: David und Selma Hoffmann

- Todestag: 22. Januar 1936

- Todesort: Gerichtsgefängnis Oldenburg

Carla Hoffmann

- Geburtsdatum: 3. September 1907

- Geburtsort: Rastede

- Eltern: David und Selma Hoffmann

- Todesdatum: 16. März 1984

- Todesort: Adelaide

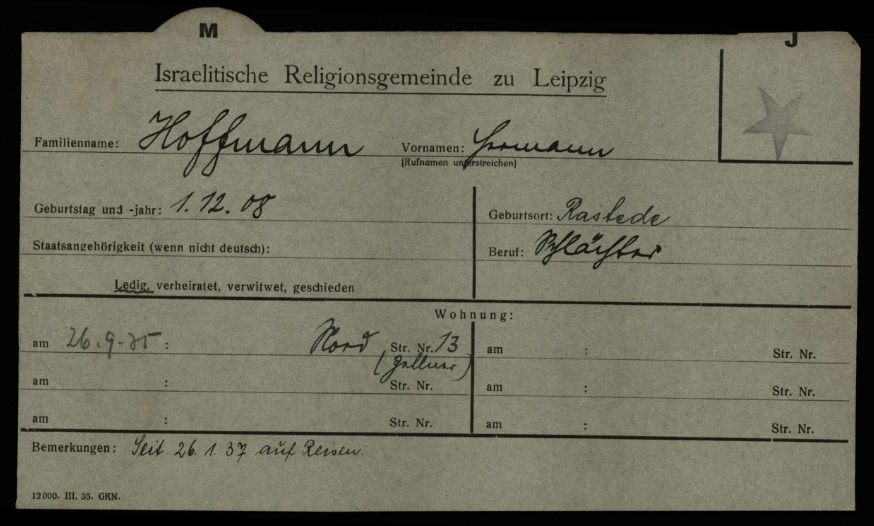

Hermann Hoffmann

- Geburtsdatum: 1. Dezember 1908

- Geburtsort: Rastede

- Eltern: David und Selma Hoffmann

- Todesdatum: 8. August 1991

- Todesort: Loxton, South Australia

Vahlenkamp, Werner: Von der Achtung zur Ächtung: Die Geschichte der Rasteder Juden. Oldenburg 1989, S. 60f. (Das Buch kann in der Gemeindebücherei Rastede ausgeliehen werden.)

Informationen über das Schicksal der Geschwister Hoffmann in Australien wurden von ihren dort lebenden Nachfahren zur Verfügung gestellt.

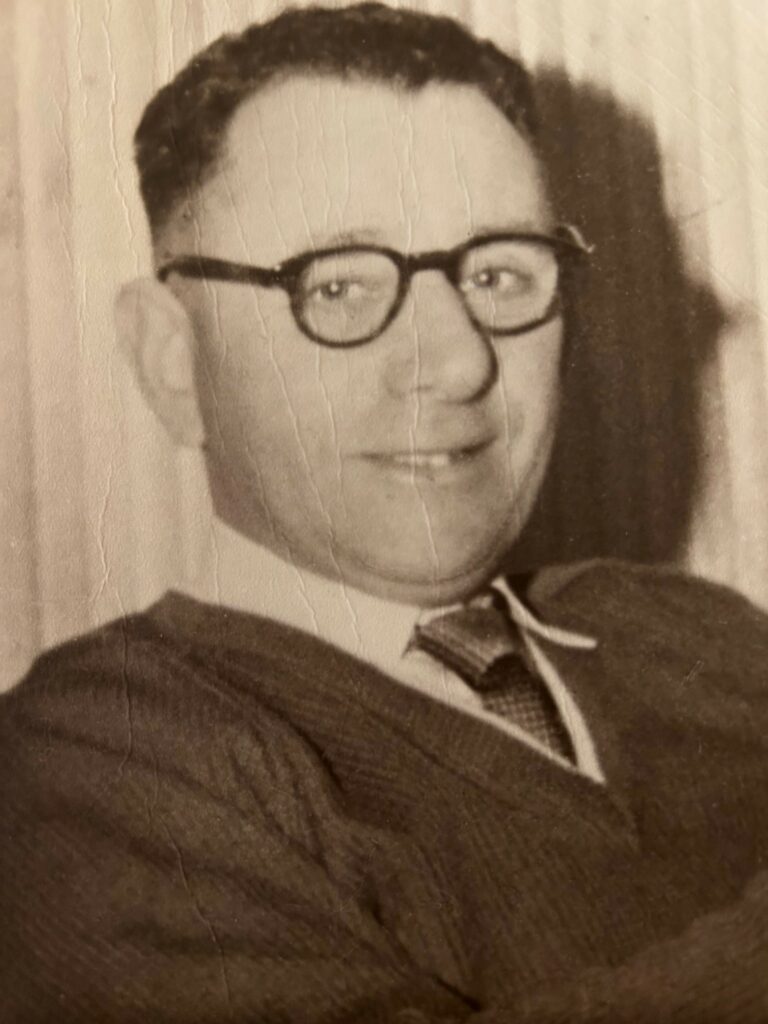

Siegfried Hoffmann – erstes jüdisches Todesopfer im Oldenburger Land

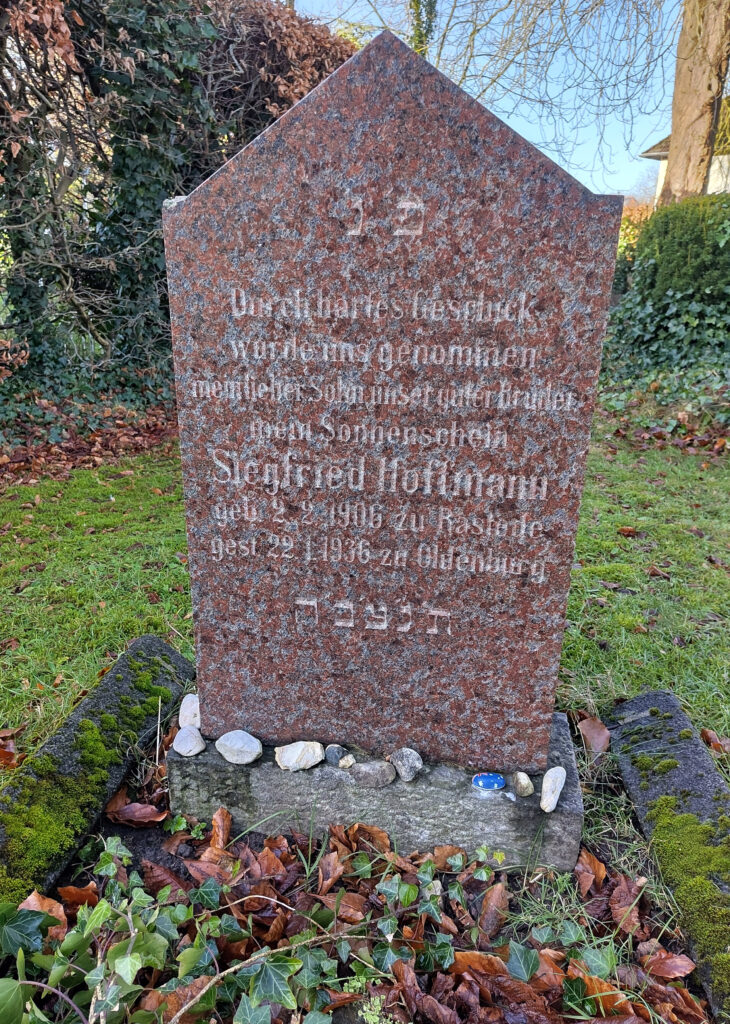

Siegfried Hoffmann, Sohn von David und Selma Hoffmann, war mit einer christlichen Frau verlobt, als die Nationalsozialsten 1933 an die Macht kamen. Eine solche Beziehung galt in Rastede schon zu diesem Zeitpunkt als “Rassenschande”, das Paar wurde schikaniert und ausgegrenzt. Daher bereitete Siegfried Hoffmann die Ausreise vor und fuhr dazu im September 1935 nach Luxemburg. Als er zurückkehrte, waren die Nürnberger Gesetze erlassen worden, welche Beziehungen zwischen jüdischen Menschen und sogenannten “Ariern” unter Strafe stellten. Siegfried Hoffmann wurde wegen Geschlechtsverkehr mit einer “Arierin” denunziert und verhaftet. Er kam ins Untersuchungsgefängnis der Stadt Oldenburg. Dort starb er im Januar 1936 – kurz vor seinem dreißigsten Geburtstag – wohl an den Folgen von Misshandlungen. Die Justiz gab als Todesursache an, er habe Selbstmord begangen. Das Grab von Siegfried Hoffmann befindet sich auf dem jüdischen Friedhof Westerstede.

Vahlenkamp, Werner: Von der Achtung zur Ächtung: Die Geschichte der Rasteder Juden. Oldenburg 1989, S. 37f. (Das Buch kann in der Gemeindebücherei Rastede ausgeliehen werden.)

Arend, Carla und Hermann Hoffmann – Vertreibung

Der Tod von Siegfried Hoffman war ein Schock für seine Familie. Seine Geschwister erkannten, dass Deutschland für sie kein sicherer Ort mehr war. Außerdem musste die Familie ihren Viehhandel aufgeben. Denn die Rasteder Bauern bezogen ihr Vieh ab 1936 von den neu aufgebauten Viehzuchtverbänden. Die Geschwister Hoffmann reisten getrennt von einander innerhalb von Deutschland zu Freunden und Bekannten und versuchten, die Flucht aus Deutschland vorzubereiten. Schon im September 1935 war Hermann Hoffmann nach Leipzig gegangen und dort als Mitglied der Israelitischen Religionsgemeinde eingetragen.

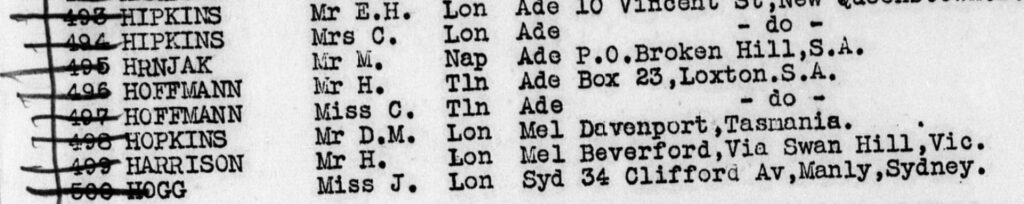

Arend Hoffmann gelang im November 1937 die Flucht nach Australien. Ermöglicht wurde dies durch einen Freund der Familie, der aus Magdeburg stammte, und bereits vor einiger Zeit nach Australien ausgewandert war. In Australien baute Arend Hoffmann sich eine Existenz als Viehhändler auf. Er heiratete eine Jüdin, die ebenfalls aus Deutschland geflohen war, und gründete eine Familie.

Im Jahr 1937 verließen auch Carla und Hermann Hoffmann Rastede endgültig. Sie flohen zunächst in die Niederlande und reisten schließlich im Oktober 1938 von Toulon in Südfrankreich nach Adelaide in Australien. Hermann Hoffmann arbeitete im australischen Loxton als Fleischer in einem Geschäft. Später übernahm er eine eigene Fleischerei und heiratete. Mit seiner Frau Avis, einer gebürtigen Australierin, hatte er zwei Kinder. Carla Hoffmann heiratete in Australien den Juden Emil Rosenberg, sie führten gemeinsam ein Bekleidungsgeschäft in Renmark. Die drei Geschwister blieben zeitlebens in Australien.

Vahlenkamp, Werner: Von der Achtung zur Ächtung: Die Geschichte der Rasteder Juden. Oldenburg 1989, S. 42. (Das Buch kann in der Gemeindebücherei Rastede ausgeliehen werden.)

Informationen über das Schicksal der Geschwister Hoffmann in Australien wurden von ihren dort lebenden Nachfahren zur Verfügung gestellt.

David Hoffmann – Deportation und Ermordung

Als seine Kinder aus Deutschland flohen, war ihr Vater David Hoffmann 60 Jahre alt. Er wollte in Deutschland bleiben und auch das Haus in Rastede nicht verkaufen. Im Jahr 1938 zog David Hoffmann zurück in seine Geburtsstadt Aurich, wo er zunächst bei seiner Schwester und dann bei einer Freundin der Familie wohnte. Seine Kinder bereiteten währenddessen seine Flucht nach Australien vor. Hermann Hoffmann stellte für ihn beim Innenministerium einen Aufnahmeantrag.

Als die ganze Region Weser-Ems im Frühjar 1940 „judenfrei“ gemacht wurde, musste David Hoffmann Aurich bis zum 1. April verlassen und in ein sogenanntes “Judenhaus” – eine elende Massenunterkunft – in Hamburg ziehen. Er wohnte zunächst im jüdischen Hertz-Joseph-Levy-Stift am Großneumarkt 56. Im August 1940 zog er in die Poolstraße 41. Es ist nicht bekannt, warum David Hoffmann nicht nach Australien geflohen ist. Er erhielt schließlich einen Deportationsbefehl für den 8. November 1941. Der Transport umfasste ungefähr tausend jüdische Menschen. Sie wurden ins Ghetto Minks in Belarus gebracht, wo David Hoffmann im Dezember 1942 im Alter von 62 Jahren zu Tode kam.

Von den jüdische Menschen, die zusammen mit David Hoffmann am 8. November 1941 von Hamburg nach Minsk deportiert wurden, überlebten weniger als zehn den Nazi-Terror. Der Überlebende Heinz Rosenberg berichtete später: Die jüdischen Menschen mussten vor der Abreise den Text unterschreiben “Ich, der unterzeichnete Jude, bestätige hiermit, ein Feind der deutschen Regierung zu sein und als solcher kein Anrecht auf das von mir zurückgelassene Eigentum zu haben. Meine deutsche Staatsangehörigkeit ist hiermit aufgehoben, und ich bin vom 8. November 1941 ab staatenlos.” Die Waggons wurden nicht beheizt, die Menschen in die Abteile gepfercht.

Am Tag vor der Deportation der deutschen Jüd*innen waren mehrere tausend belarussischen Jüd*innen, die zuvor im Ghetto Minsk interniert waren, erschossen worden. Die Ankömmlinge mussten zuerst die Leichen wegräumen, die noch überall herumlagen. In den folgenden Tagen wurden die Häftlinge unterteilt in arbeitsfähige und nicht-arbeitsfähige Personen. Wer arbeiten konnte, lebte in Hunger und Elend als Arbeitssklave für die deutschen Behörden und für deutsche Betriebe. Ab dem Frühjahr 1942 wurden nicht-arbeitsfähige Menschen massenhaft ermordet. Die Spuren von David Hoffmann verlieren sich im Dezember 1942. Wie er ums Leben kam, ist nicht bekannt.

In der Stadt Aurich wurde im Jahr 2015 zum Gedenken an David Hoffmann in der Wallstraße 28 ein „Stolperstein“ verlegt. Dort hat er vom 15. Juni 1939 bis zum 29. Februar 1940 als Untermieter der Jüdin Rosa Wolffs gewohnt.

In Hamburg erinnert in der Poolstaße 41 ein Stolperstein an David Hoffmann. Dort wohnte er vom 19. August 1940 bis zu seiner Deportation am 8. November 1941.

Vahlenkamp, Werner: Von der Achtung zur Ächtung: Die Geschichte der Rasteder Juden. Oldenburg 1989, S. 42. (Das Buch kann in der Gemeindebücherei Rastede ausgeliehen werden.)

Aufnahmeantrag für David Hoffmann, gestellt von Hermann Hoffmann, National Archives of Australia (NAA): A261, 1939/890.

Deportationliste Transport Hamburg – Minsk am 8.11.1941: Staatsarchiv Hamburg, Bestand 314-15, Nr. 24 UA 2. (http://www.statistik-des-holocaust.de/list_ger_nwd_411108.html, letzter Zugriff 26.10.2025)

Rosenberg, Heinz: Jahre des Schreckens : … und ich blieb uebrig, dass ich Dir’s ansage. Goettingen: Steidl, 1986.

Informationen über David Hoffmann auf der Webseite: “Stolpersteine Hamburg”:

https://www.stolpersteine-hamburg.de/index.php?MAIN_ID=7&rBIO_ID=4299&BIO_ID=1606, letzter Zugriff: 27.10.2027.

Informationen über David Hoffmann auf der Webseite “Stolpersteine: Im Gedenken an Aurichs Opfer des Nationalsozialismus”: https://stolpersteineaurich.wordpress.com/2010/01/13/david-hoffmann, letzter Zugriff 26.10.2025.

Auf dem Jüdischen Friedhof Westerstede befinden sich die Gräber der beiden Familienmitglieder, die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden: David und Siegfried Hoffmann. In Westerstede lebten der Bruder von David Hoffmann und seine Familie sowie die Familie seiner Frau Selma, geborene Polak. Auch ihre Grabsteine sind hier zufinden.

Der Jüdische Friedhof Westerstede ist der einzige jüdische Friedhof im Ammerland. Er befindet sich Am Esch 10. Bis 1952 wurden hier jüdische Menschen bestattet, zwölf Grabsteine sind heute noch erhalten.

Die Häuser in der Raiffeisenstraße 16 und 14

Die Familie Hoffmann besaß in der damaligen Knoopstraße die Häuser mit den Nummern 120 und 121. Das Wohnhaus der Familie – heute Raiffeisenstraße 16 – wurde 1904 erbaut und gehörte seit 1922 David Hoffmann. Im Jahr 1933 wurde es auf seine Kinder überschrieben. Von 1936 bis 1944 war seine Tochter Carla Hoffmann die Eigentümerin. Zwar waren Arend, Carla und Hermann ausgewandert, aber David Hoffmann wollte das Haus nicht verkaufen, obwohl er sehr unter Druck gesetzt wurde. Im Jahr 1944 wurde das Haus enteignet.

Ein kleineres Gebäude auf dem Grundstück nebenan – heute Raiffeisenstraße 14 – wurde für das Nutz- und Viehzuchtgeschäft der Familie Hoffmann als Schweinestall genutzt. Im Jahr 1939 verkaufte David Hoffmann dieses Grundstück an seinen Nachbarn Franz Gode, der mit seiner Familie in der Raiffeisenstraße 12 lebte. Franz Gode richtete darauf für seine Firma “Franz Gode Heizungsbau” eine Werkstatt ein.

Im Jahr 1960 kaufte die Familie Gode auch das Wohnhaus in der Raiffeisenstraße 16 und vermietete es. Im Jahr 2001 kaufte die Firma Akzenthaus GmbH das Haus. Heute befindet sich in dem Haus unter anderem eine Psychotherapie-Praxis.

Der ehemalige Viehstall in der Raiffeisenstraße 14 wurde inzwischen abgerissen. Das Gelände gehört jetzt zum Garten des Wohnhauses der Familie Gode mit der Nummer 12.

Vahlenkamp, Werner: Von der Achtung zur Ächtung: Die Geschichte der Rasteder Juden. Oldenburg 1989, S. 42. (Das Buch kann in der Gemeindebücherei Rastede ausgeliehen werden.)

Uhlhorn, Charlotte: Alte Ortsstraßen. (Rasteder Rückblicke 2), Oldenburg: Isensee 2015, S. 34-38. (Das Buch steht in der Gemeindebücherei Rastede zur Ansicht bereit.)